近年来,在党和政府的号召下,传承和保护非物质文化遗产被越来越多的当代大学生所重视。为了更好地了解地方非物质文化遗产的现状,亲身体验非物质文化遗产的魅力,2017年7月21日至8月1日,浙江大学生工食品学院赴温州永嘉暑期社会实践团队探访了拥有众多非物质文化遗产保护项目的温州市,并调研了当地的非物质文化遗产的保护和传承现状。

非物质文化遗产的摇篮——温州

有着东瓯之称的温州,是国家历史文化名城,有着深厚的文化底蕴。瓯塑、瓯绣、细纹刻纸、黄杨木雕、竹雕等散落于温州民间的文化瑰宝承载着瓯越土地千年的记忆。

在非物质文化遗产方面,温州市进入各级非物质文化遗产名录的项目就有近千项,其中永嘉昆剧、乐清细纹刻纸、泰顺廊桥营造技艺、木活字印刷等人类非物质文化遗产项目4项,温州鼓词、乐清黄杨木雕等“国遗”项目34项,苍南夹缬、拦街福等“省遗”项目145项,另有747项市级项目。而永嘉镇作为温州地区文化的起源地,聚集了多数的非物质文化遗产项目,于是实践队员将本次的社会实践的重心放在了永嘉镇以竹雕为主的非物质文化遗产的调研上。

水长而美,美丽永嘉

在实践队员探访位于永嘉的瓯窑小镇的路途中,道路两旁的古香古色的民宿引起了他们的注意,通过询问,他们了解到了这些都是当地政府“大拆大整”专项行动和瓯窑文化特色小镇建设相结合的产物,从中可窥见当地政府对于文化保护方面的工作的力度。

艺术传承之地——金墨轩

在实践队员探访坐落于山脚边的金墨轩时,他们感受到了非物质文化遗产竹雕传人金可兴老先生一家对文化传承的使命感、对艺术创作的坚持以及对非物质文化遗产传承的重视。作为永嘉县仿古竹雕第一人的金老先生创设的金墨轩虽然是为了响应温州市政府传承和发扬非物质文化遗产的号召,但同时也成为了金老先生一家传承和发扬竹雕、漆画、绸塑等非物质文化遗产的不可或缺的见证,保存着金老先生艺术生命中最为重要的作品。

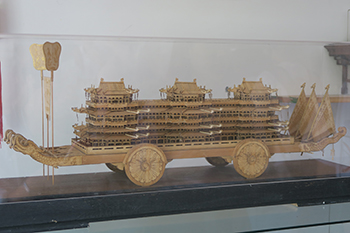

金墨轩阁楼中保存着金可兴老爷爷最为自豪的镇店之宝——“温州台阁”。

保存在金墨轩的温州台阁又称温州彩舫,是温州传统历史中一种独特的观赏性龙舟。这件艺术品长90厘米,宽30厘米,高50厘米,以竹丝为材料,龙头龙尾由黄杨木雕琢而成,栩栩如生的小人物错落而有致地站在离骚阁、问天阁、左徒阁、三闾大夫阁之中,前后还配有艄公阁。此台阁是金可兴老先生在1978年为纪念已故的以建造台阁闻名永嘉的祖父创造的迷你台阁。竹雕作品中饱含金老先生对先人的怀念,蕴含的情感已经超出了作品本身的价值。竹雕之外,绸塑和漆画的展品同样体现着民间非遗大师精致的工艺。观赏金墨轩的过程中,我们体验着竹雕深刻的艺术魅力,更感受到以金可兴老先生为代表的老一辈匠人对艺术敦厚踏实的态度和忠贞不渝的赤子之心。

体验竹雕,趣味调研

在欣赏了以竹雕为代表的非物质文化遗产作品之后,受金老先生一家的邀请,实践队员们有幸亲身体验到了竹雕的魅力,他们前往金墨轩的手工体验区,尝试竹雕笔筒的制作。

在金可兴老先生的讲解和指导下,实践队员们开始制作自己的笔筒。

笔筒的原身是由竹节锯成空桶状再经打磨抛光制成的,实践队员们要做的第一步就是用雕刻刀在笔筒的表面刻出心中所想的图案,或是山水,或是花鸟,或是文字,随心而行,随意而动。雕刻道具对于实践队员们来说实属困难,力度角度稍掌握不当,就容易雕刻失误。第二步是给雕刻的凹陷处上色,最后则是刷漆保存,这样可防止霉变,有利于长期保存。

金老先生在还为实践队员们的作品一个个润色、题字。通过金老先生的画笔,实践队员们的作品有了生气,缺陷被一一弥补,让实践队员们大为感叹。金老先生的孙女金墨吟还画了一幅扇面画,让实践队员们对于金老先生一家对于文化的传承以及对于子女文化素养的培育大为佩服,不得不感叹非文化遗产全能“金家军”所言非虚。

直面非物质文化遗产全能“金家军”

在这之后实践队员对金老先生以及他的竹雕继承人大女儿金连平和小儿子金魁进行深入的交谈和采访。

金家一直致力于竹雕文化的传承和发扬,到如今经过了四代人的传承,将继续将竹雕以及其他非物质文化遗产传承和保护下去。

竹雕的过程是细碎而繁琐的,罗溪村山上茂盛的楠竹林是金老先生们创作竹雕艺术品最主要的原料来源。砍下的竹子在成为可直接雕刻的材料之前,要经过拆分、刮膜、刷漆、高温化学处理等多道工序,这样的材料制成的作品可保存数十年之久。

大型竹雕作品的制作需要用特殊的工艺制作出薄竹片,在其上雕刻出特定纹饰后再进行拼接。这是一个耗时耗力的大工程,过去,这些细小零件全靠手工雕制,一件大型竹雕作品往往耗时数年,用到的零件也是数以千计。现在部分小零件的制作可以借助机器来完成,在一定程度上能够加快制作进度。

然而,机器雕制品的精细程度远远不能满足制作要求,真正精细之处仍需手工完成。同时,他们纷纷也向实践队员们强调手工制作永远不会被机器制造完全取代,因为机器制作是不能够替代一笔一划描摹出来的作品中饱含的真情实感、艺术思想、耐心谨慎以及其中的灿烂的古建筑文化。

温州非物质文化遗产馆——文化保护的桥梁

2008年,温州市对非物质文化遗产进行了普查,组织6291名普查员对全市292个乡镇(街道)、5403个村(居)进行了普查,普查覆盖面达100%。普查中共搜集线索557891条,筛选确定有价值的项目27324个。在此基础上,相关部门经过不断的努力,最后促成了温州非物质文化遗产馆的建成。

实践队员通过参观温州非物质文化遗产馆,看到了温州市非物质文化遗产的美丽与丰富,如瓯绣、拼字龙灯、彩石镶嵌、廊桥模型、首饰龙、细纹刻纸、黄杨木雕、永嘉昆剧的表演舞台等,这些不仅让实践队员们感到了中华文化的博大精深,还让他们感受到了当地先辈的丰富的艺术想象能力。

欧瓷制作和茶文化体验

瓯窑,是古代汉族瓷窑,因瓯江而得名,故名瓯窑,始于东汉,终于宋,永嘉的瓯窑小镇也是由此得名。永嘉县有着“中国乌龙早茶之乡”之称,这些使实践队员们的社会实践调研有了进一步的基础。

欧瓷制作以及茶文化的探访则是实践队员们此次非物质文化遗产调研的进一步延伸,通过动手制作欧瓷,上山走询茶农,寻找茶园,品尝当地特有的乌牛早茶,是实践队员对温州,这个遍布非物质文化遗产宝藏的地方,有了更真切的了解。

文化传承不朽,艺术永无止境

品一座城,品一种文,欲品其文,先看其承。在这十多天的时间历程中,实践队员们感受着温州这座城市的非物质文化遗产带来的种种震撼与感动。非物质文化遗产之美,除了造型奇巧,工艺精湛之外,更在于制作它们的人,在于温州民间艺人们对待艺术的那份磅礴大气,淡定从容以及他们始终如一的对于艺术的不懈的追求和对于文化传承的坚持。

(该活动得到了《温州晚报》的报道)

(文/王雪霏 王墨王 吴晨鉴 图/李家汶 李奕楠)