编者按:一代代生工食品人筚路蓝缕、锐意进取,不断推进学院事业发展壮大。值此学习贯彻党的二十届三中全会之际,学院师生通过访谈等形式邀请离退休老教授口述院史,听他们讲讲过去的故事。我们将这些讲述汇集成人物专访,并在学院微信公众号分期推送,和学院师生及广大院友一起回顾学院改革发展之路,感悟学院文化底蕴,传承和弘扬学院办学优良传统。本期讲述的是叶立扬老师的故事。

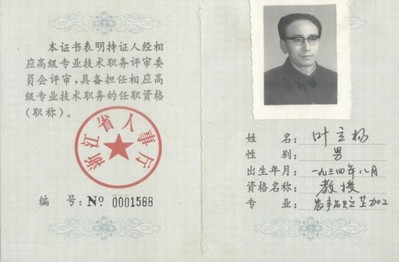

叶立扬,1934年8月12日出生,福建福清人,中国致公党党员。曾任浙江农业大学化学教研组组长,食品科技系主任,浙江省农产品贮藏加工重点扶植学科负责人,浙江农业大学高级职称(正、副教授)评定委员会评委,中国人民政治协商会议浙江省六届委员会常委、七届和八届常委、副秘书长、七届科技教育委员会副主任、八届港澳台侨联谊委员会副主任,浙江省农产品贮藏加工重点扶植学科负责人,中国致公党浙江省工委和一届、二届省委员会副主委。曾任( 2000-2011 )浙江树人大学专聘教授、生物与环境学院一级导师;担任过中央电视大学无机及分析课程主讲教师,通过卫星进行转播;浙江省第四届政协之友社理事,浙江省食品学会副理事长。现任浙江大学政协之友理事会副会长、浙大华家池校区政协之友联谊组组长,农耕文化研究分会研究员,主要研究领域为食品化学变化及改性和农副产品综合利用,曾获浙江省人民政府科技进步奖、国家教委科技进步奖等荣誉,正式出版过《无机及分析化学》(1988)、《无机及分析化学自学指导书及实验》(1988)、《分析化学》(1988)、《食品化学》(2005)等专著。另还有二项研究成果获国家专利(一是:专利公开号CN1043730A;二是:专利公开号CN1076426A)。

沃土深耕,岁月峥嵘

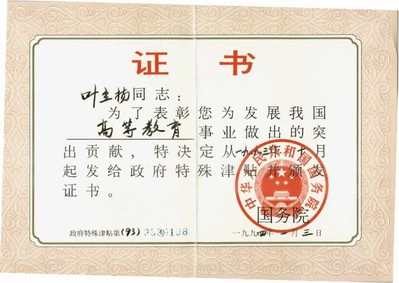

追溯叶立扬老师与浙江大学的不解之缘,一段充满传奇色彩的求学旅程跃然纸上。1953年,彼时年少的他提前半年完成高中学业,随即步入厦门大学化学系深造。三年后的他又比预定时间提早半年毕业。命运的齿轮悄然转动,引领他前往浙江农学院化学教研组,自此,一条集教育与科研于一体的人生轨迹徐徐铺展。1993年,叶立扬老师因其在食品科学领域的杰出贡献及深远影响,荣膺国务院特殊津贴,并于同年晋升为教授,继续在食品科学领域的广阔天地中挥洒汗水、播种智慧。

在叶立扬老师的讲述中,一幅描绘食品学科发展历程的壮丽画卷缓缓展开。

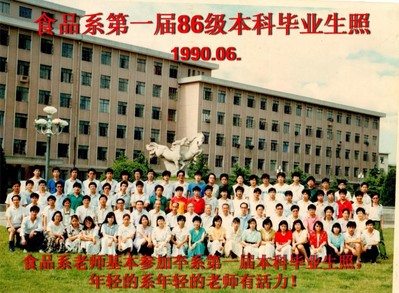

浙江农业大学食品领域的教学科研工作最早由留美回国博士熊同禾教授于20世纪30年代开创,在几次全国性院系调整中,为兄弟院校的食品专业设立输送了大批师资人才。1985年,食品工程系宣告成立,同年更名为食品科技系,并开设农产品贮藏加工专业,迈出了专业化人才培养的第一步。翌年,鉴于形势发展需要及本专业日益成熟的教学体系,经高教部批准,将两年制的农产品贮藏加工专修科提升为四年制本科,并于同年获得农产品贮藏加工硕士学位授予权,同时获准设立浙江省食品科学中心。

谈及任教期间对食品学科发展有重要影响的事件,叶立扬老师仍记忆犹新。他提到,为促进学科建设和提升学术水平,他曾先后与应铁进教授去南昌大学,与何国庆教授去无锡轻工大学,开展深度访问与交流。这些跨校互动的努力终见成效,1996年农产品贮藏加工学科正式获批食品科学博士学位授予权,标志着该学科在高层次人才培养方面迈入了一个全新的发展阶段。另一桩具有里程碑意义的事情发生在1997年8月,由食品系主办的第五届全国食品化学学术研讨会成功召开,有力肯定了食品化学的研究价值和社会影响力,为该学科在全国的立足与发展创造了有利条件。

1998年,原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学四校合并形成了新的浙江大学。翌年7月,学校正式宣布将原农业工程学院与食品科技系整合组建成立“农业工程与食品科学学院”。在2002年,学院紧跟全球学科发展趋势,再度易名为“生物系统工程与食品科学学院”并沿用至今。

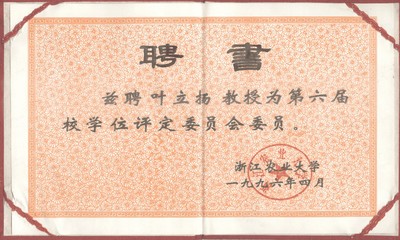

回首在食品科技系度过的十八年光阴,叶立扬老师感慨万千:“食品科技系从成立后农产品贮藏加工学科被评为省重点学科、农产品贮藏加工学科获得食品科学博士学位授予权,发展到今天获得一级学科博士学位授予权,并设立博士后流动站。这些成绩的取得与食品科技系的五任书记(第一任书记陈萃光)和老主任吴金鹏、沈振华及何国庆、应铁进、叶兴乾年轻主任们的领导和调动全系教职工一起努力完成是分不开的。”在这段充满荣誉与挑战的过程中,叶立扬老师特别提到了一个时刻——在食品科技系取得博士点时,他由于年龄原因不能申请博士生导师,但其作为浙江农业大学学位委员,还能够参加博士生导师的评定会议,并在会上选出了食品系第一批何国庆和席屿芳二位教授为博士生导师。在后来的六年中,食品学科从三个教授发展为八个教授,两个博导增至七个博导。说起在浙江农业大学的时光,叶立扬老师总有讲不完的故事。毋庸置疑,他是那段波澜壮阔历史的亲历者与见证人,目睹了学校在改革浪潮中的涅槃重生与蓬勃生长。这片热土,与他的生命轨迹紧密交织,成为无法割舍的一部分。因为这种特殊的情感连接,直到现在,叶立扬老师还是时常会想起在食品科学与营养系教书的日子,那份怀念之情从未消散。

师者风范,研者精神

纵然已至鲐背之年,但回忆起昔日在校任教的情景时,叶立扬老师依然精神抖擞、神采奕奕。步入浙江农学院化学教研组之初,叶立扬老师仅是一名助教,理论上并不直接承担授课职责。然而农学系那年迎来了非同寻常的招生盛况,足足招收了九大班级,远超其他专业平均三班的规模,因此其所在的教研组将包括叶立扬老师在内的助教紧急提升至讲师岗位,以满足激增的教学需求。回望那段岁月,叶立扬老师谦逊地提自己曾在讲台上向同学们讲授《普通化学》《无机及分析化学》等课程。作为一门极其重视理论基础与实验操作的学科,化学的教学在当时受限于落后的硬件设施,在扩音设备的缺失与大班化教学的情况下显得尤为明显。为确保每位在座学子都不错过任何一个知识点,叶立扬老师不得不提高嗓音以弥补设施上的不足。他幽默地回忆道:“我的声音就是当时练出来的,以至于后来在家里讲话被人听到误以为是吵架。”直至转向食品系的小班教学模式,多媒体工具如PPT的引入,使得教学变得更加生动高效。 在学科建设的初始阶段,设备陈旧与预算紧张成为了横亘在面前的主要难题。但叶立扬老师并未被困难所阻,反而展现出极强的应变智慧。通过同其他单位合作,帮助企业在产品研发和改良上取得突破,取长补短,各取所需,从而确保了各项研究任务的顺利完成,并结出了累累硕果。当被问及在此类不利条件下科研是如何一步步发展起来时,叶立扬老师给出了自己的独到见解:“条件是靠自己去创造的。先有丰富的知识和经验去争取科题,有科题,就有经费,有经费就好办事了。”

殷殷嘱托,谆谆教诲

叶立扬老师在最后着重强调了几个问题,供青年学子们参考。

关于“实事求是、严谨踏实、奋发进取、开拓创新”的内涵,叶立扬老师指出此为求是精神的应有之义,是自然科学、社会人文科学、技术发展的本质要求,是求是学子百年不倦的追求和实践,也是母校弘扬校风、发扬传统、永葆青春、追求一流不竭的精神动力,更是时代对我们的要求。我们必须学好它,深刻领会它,同时还要用好它,将其作为精神支柱与行动动力。

叶立扬老师还从知识来源角度解读学习的重要性,“知识就是力量,知识来源于学习”,在他看来,学习涵盖两大维度:一是理论学习,二是实践学习,二者互相配合缺一不可。此外,他还特别强调要重视学习方法,鼓励大家运用所学知识去剖析现实问题,培养独立思考的能力。面对学生,叶立扬老师谆谆教导,倡导理性思辨的态度,建议同学们要一分为二看待问题,并且要正确看待自己,做到自信、自力、自强。

基于自身丰富的人生阅历,叶立扬老师提醒大家要关注身心健康,适时放松身心,“凡事都要把握一定的度”。特别是针对食品学子,他着重强调了饮食健康与饮水的必要性,倡导健康生活方式,确保身体机能处于最佳状态,从而更好地激活思维、投入到未来的学习实践中。

结语

叶立扬老师从青年时代起,便扎根于这片沃土,潜心耕耘食品科学领域,数十年如一日地奉献着自己的智慧与热情。他不仅是学术的开拓者,更是无数学子的引路人,见证了我院食品学科的变迁与辉煌。以叶立扬老师为代表的资深教授群体,他们身上承载的宝贵精神财富,将在时间的长河中熠熠生辉,经由口耳相传得以薪火相传,并不断丰富和拓展新时代背景下生食人的精神谱系,成为鼓舞他们勇攀科学高峰、致力社会福祉的不竭源泉。在新时代的征程上,这些珍贵的精神坐标将持续引领着后来人,向着更加光辉的未来迈进。

采访整理 | 张芮豪范昕悦尹梓浩

指导老师 | 王一清