在全球人口不断增长、资源日益紧张的今天,如何利用科技创新推动农业现代化,保障粮食安全与可持续发展,已成为全人类面临的重大课题。浙江大学《生物生产机器人》课程,正是在这样的背景下应运而生,这门课程自2002年开设以来就深受同学们的喜爱。今天,智能农业装备研究所研究生第三党支部有幸采访到了课程的主要授课老师——应义斌教授。让我们一起走进这门课,探索它背后的故事和深远影响。

农业现代化的必由之路

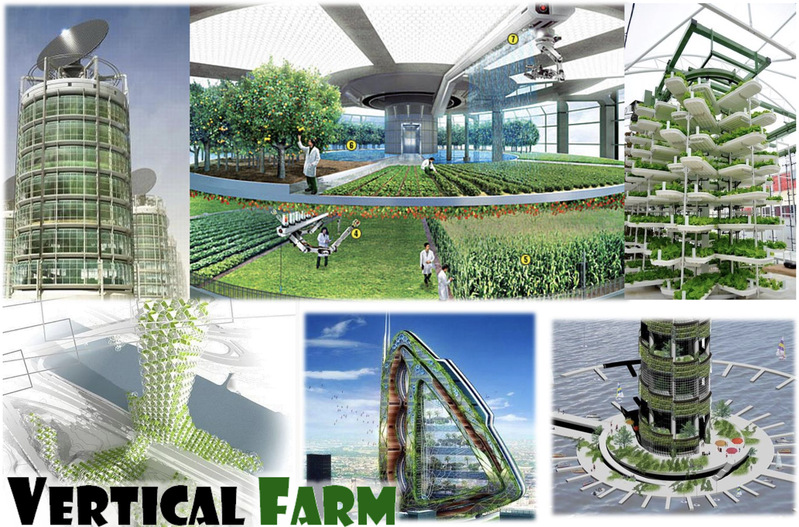

《生物生产机器人》正式开设于2002年,面对当时中国农业机械化水平不高的困境,课程团队以超前的视角,着力培养未来农业智能化人才。这门课程不仅注重知识的传授,更包含对未来农业发展趋势的深刻洞察。应老师说,“希望通过教育的力量,激发广大青年对农业现代化的思考和探索,预见并培养能够适应未来农业发展挑战的创新者。”

从理论到实践的全面覆盖

作为本科生系列课程中的一环,《生物生产机器人》肩负着给学生打好理论基础的重任。同学们可以通过这门课程深入理解机器人技术的五大系统,即感知系统、决策系统、控制系统、驱动系统和执行系统,这些知识是所有机器人设计和应用的基石。

不仅如此,这门课程不再局限于传统机器人技术的基础讲解,更强调生物生产机器人的四个特殊性,包括对有生命对象的适应性、非结构化环境的应对策略、高生产率与低成本的平衡,以及对农业产业特定需求的满足。通过丰富的教学内容,同学们不仅可以学习到机器人技术的普遍原理,更能掌握生物生产机器人在实际应用中的特定要求和挑战。

在《生物生产机器人》课程之后,还将进入实验课程阶段锻炼,届时同学们将有机会亲手操作机器人,将理论知识转化为实践技能,全面提升同学们的实操能力和问题解决能力。应老师说,“整个系列课程设计旨在全面培养学生专业素养,使他们能够在未来的农业科技领域中发挥生力军作用。”

学生吴雨铧说,“在实验课上,我学会了如何使用单片机来控制传感器和执行机构,也学会了如何使用matlab来进行简单的图像处理。通过这门课,最大的收获便是找到了自己感兴趣的方向——图像处理,以后我会更多地去了解和学习这方面知识。”

国际化视野与前沿技术

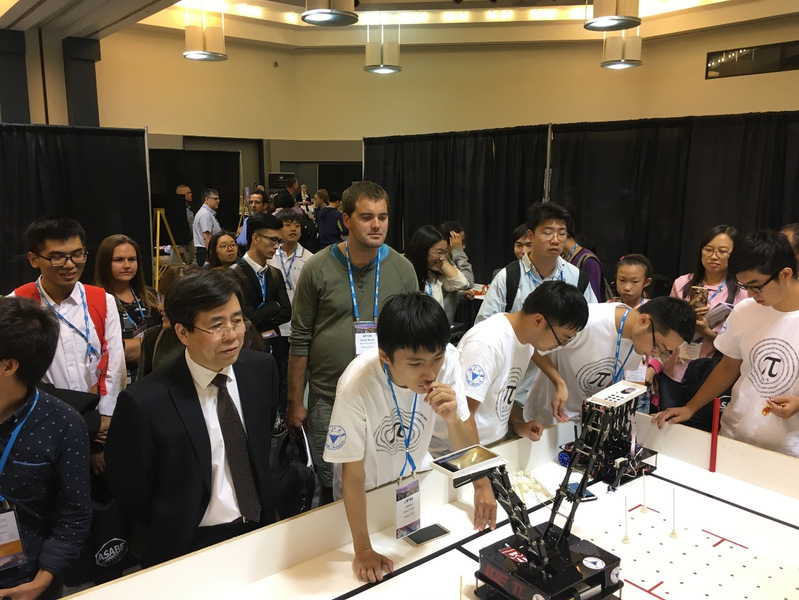

《生物生产机器人》课程注重面向国际化前沿,这门课程的重要教材之一《Robotics for Bioproduction Systems》,是由美国农业工程师协会出版,自2001年传承至今,不仅是知识的有效载体,更是课程历史的重要见证。自首次使用以来,它被一届又一届的学生们反复翻阅研读,已成为课程传统中不可或缺的一部分,充分体现了学术精神的代代传承和对知识的延续尊重。课程更邀请了教材第一、第二主编来华亲自授课,确保同学们在课程学习期间能够接触最前沿的国际视野和先进技术。

学生李可佑说,“印象深刻是Naoshi Kondo老师的课程,我了解并学会了偏振原理,在不同的入射角以及偏振片角度下拍摄同一片叶子的图像,观察到不同的结果。这一实验不仅拓宽了我的知识面,也培养了我的团队协作能力,全英文交流进一步巩固和提升了我的英语水平。”

实验室到田间的无缝对接

课程安排了丰富的实验环节,从实验室到田间,实现理论与实践的完美衔接。课程还邀请了来自农业科技领域的企业专家,为学生提供行业分享。这些来自一线的专家不仅带来了最新的市场趋势和技术进展,还提供实际的案例分析,让学生们有机会了解理论知识在现实世界中的应用和普及。通过与企业的多元合作,多年来《生物生产机器人》课程不断更新教学内容,确保学生接触到行业最前沿的技术和最实际的应用。

“通过这门课,我深入了解到了农业机器人在解决农业行业的关键挑战和促进高效食品生产方面的潜力。这门课程激发了我进一步探索和研究农业机器人领域的热情,希望将来能够为这个快速发展的领域做出贡献。”学生来凯杰这样评价。

学术与竞赛的双重认可

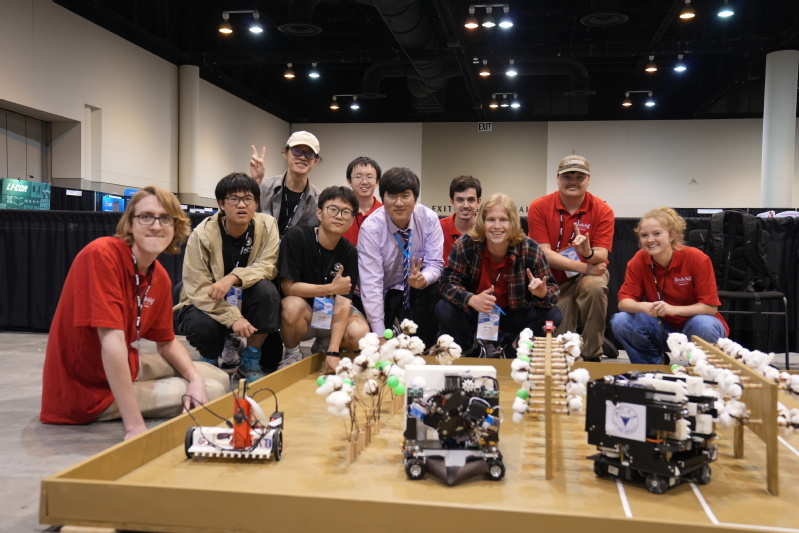

依托《生物生产机器人》这一课程教学平台,学院创办了ARC(Agricultural Robot Club)农业机器人俱乐部,许多学生开始从课堂走向赛场,积极参加国际机器人赛事。自2013年首次参赛以来,俱乐部每年组建队伍参加国际农业工程学科最有影响力的ASABE国际大学生农业机器人竞赛,从最初的参与到逐渐崭露头角,再到获得8个国际竞赛冠军,总数位列全球第一。同学们可喜的竞赛成果也进一步印证了课程教学的成效和学生科创能力的提高。

持续创新与知识传承

《生物生产机器人》课程不仅在过去取得了令人瞩目的成就,其未来同样拥有无限可能。课程团队正致力于进一步推动课程内容的创新和教学方法的改进,以适应快速变化的科技环境和教育需求。为适应青年学生新的学习需求,应义斌教授及其团队计划编写新的教材和教学资源,这些教材将融合多年来的教学经验和学术研究成果,为学生提供更加丰富、更为系统的学习素材。