在全球气候变化与粮食安全双重挑战下,绿色农业转型已成为国际社会共识。中国“绿水青山就是金山银山”的发展理念正为全球农业可持续发展提供新范式。近日,联合国粮农组织(FAO)委托并资助浙江大学开展《双碳背景下的农业可持续发展研究》课题,该项目由浙江大学农业信息技术研究所特聘副研究员蒋茜静担任负责人。据悉,这是我院承担的首个联合国粮农组织项目。

课题基于联合国粮农组织的战略框架和《2021-2025年国家合作框架/联合国可持续发展合作框架》,旨在分析并分享中国及全球范围内可持续农业技术和最佳实践。研究成果将通过研究报告与国际国内研讨会进行广泛传播,以最大化影响力,并为支持FAO的“四项更好”战略框架、全球重要农业文化遗产系统(GIAHS)以及“手拉手”行动计划做出贡献。

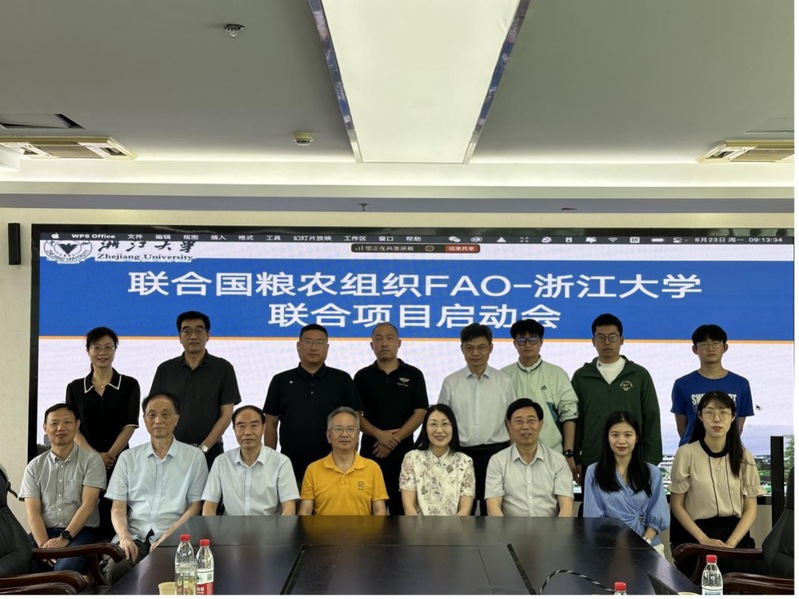

课题启动研讨会于6月23日在杭州举行。此次会议由浙江大学生物系统工程与食品科学学院与浙江省未来农场产业技术联盟联合承办,汇聚了来自浙江大学、浙江理工大学、浙江工业大学、浙江省农业技术推广中心、浙江科技大学、加拿大麦吉尔大学、浙江省华夏民生与公益研究院等十余家单位的众多专家学者与研究人员。联合国粮农组织中国区高级官员周利瑾受邀线上参加。

与会专家围绕低碳农业发展的关键议题进一步展开了研讨交流,提出了一系列具有建设性的观点和建议。其中,FAO世界粮食论坛中国创新项目专员马小丁指出,低碳农业发展是一项系统工程,除自然科学技术外,社会科学视角不可或缺,如何构建合理的市场机制与消费者认知体系,是课题组在推动成果应用时必须解决的关键问题。浙江大学求是特聘教授、博士生导师、国际农业与生物系统工程科学院(iAABE)Fellow何勇表示,浙江大学多学科交叉融合的优势,尤其是自然科学与社会科学的紧密结合,为课题实施提供了独特基础。他介绍课题组在碳核算、碳交易等关键领域已具备深厚研究积累与成果。何勇教授认为,通过系统、深度调研,课题组能够凝练出可复制、可推广的农业低碳技术规范与模式,为全球农业可持续发展贡献宝贵的“中国智慧”和“中国方案”。

为推动农业碳中和理论体系向具有可操作性的技术路径和实践范式转化,课题组严格遵循研究计划,,面向区域多样性和产业典型性,先后赴浙江湖州、海南三亚、四川攀枝花和内蒙古鄂尔多斯四大典型区域开展系统性实地调研。团队成员及项目专家在湖州吴兴星瑞万亩粮油示范基地,重点考察了浙江省绿色水稻全产业链现代化种植体系;深入三亚橡胶产业园,分析海南省橡胶产业绿色可持续发展模式;走访鄂尔多斯源牧场及养殖专业合作社,探索“新能源+畜牧业”绿色循环农牧业生产体系;赴攀枝花盐边县考察产业联动带农共富模式,对芒果、桑葚、魔芋等特色产业的绿色种植技术、产业链延伸和价值链提升模式进行专项研究。通过多地域、多业态的系统化实证,为构建系统、科学、可推广的农业碳中和评估体系积累了丰富的一线数据、奠定了坚实的方法支撑。

从湖州的万亩稻浪到三亚的橡胶林海,从鄂尔多斯的牧歌新篇到攀枝花的金芒桑园,研究成果不仅生动诠释了“两山”理论在中国大地的创新实践,更开创了全球农业可持续发展的新范式。作为中国智慧与世界经验的深度对话,该课题搭建了技术转移的新桥梁、构建起文明互鉴的新平台。研究成果将通过FAO平台转化为全球性知识产品,为面临相似挑战、尤其是处在农业现代化进程中的发展中国家,提供切实可行的中国方案。这既是对全球可持续发展目标的积极响应,更是对人类农业文明新形态的有益探索,彰显了中国作为负责任大国在推动构建地球生命共同体过程中的情怀与担当。展望未来,这种基于实证研究的国际合作模式,必将为共同构建更加绿色、包容、韧性的全球农业体系注入持久动力,让更多“绿水青山”转化为惠及世界的“金山银山”。

文/余月儿 宋唯杰